Actualité

Centrafrique : des réfugiés centrafricains retournent dans leurs familles à Bangui

Neuf personnes exilées respectivement au Tchad et au Cameroun ont pu retrouver leur famille d'origine à Bangui ce 27 novembre. Des retrouvailles facilitées par le Comité International de la Croix Rouge (CICR) après des avis de recherche lancés par cette organisation humanitaire.

8 enfants et un adulte réfugiés au Tchad et au Cameroun sont rentrés ce mardi en République Centrafricaine. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport Bangui M'Poko par leurs familles respectives. L'opération a été rendue possible grâce à la coopération entre les familles et le Comité International de la Croix Rouge qui a lancé des avis de recherches pour aboutir à la localisation des exilés et à leur réunification.

« Les enfants étaient partis depuis 2014 et j’ai été au niveau du CICR pour faire une demande de recherche. L'organisation m’a aidé et aujourd’hui, je suis très content de les retrouver et d’être ensemble avec eux », s'est réjouit Djamal, un père de famille présent à l’aéroport pour accueillir ses enfants après cette opération réussie.

Une joie également partagée par Ibrahim qui a désormais retrouvé son cercle familial. « Je suis très ému car les parents ont fait la demande pour nous rechercher au Tchad. Là-bas on était bien, mais notre esprit est resté au pays », a-t-il expliqué soulignant avoir «14 ans » en quittant le bercail.

La coordonnatrice du département protection au CICR a toutefois indiqué faire un suivi après cette réunification. « D’ici une semaine, un mois ou plus, nous reviendrons discuter avec la famille, avec les enfants pour voir si tout se passe bien », a fait savoir Delphine Marte.

La prochaine étape de réunification des autres retournés avec leurs familles se fera dans les villes de Boda dans la Lobaye, Bang et Bocaranga dans l'Ouham-Péndé. La réunification fait partie du mandat du Comité International de la Croix Rouge.

©ndekeluka ? publié le mercredi 28 novembre 2018

Russie /Centrafrique : Une banque russe prête par "erreur" 10,5 milliards d’euros à la Centrafrique

Le deuxième groupe bancaire russe, VTB, a attribué par erreur un prêt de plus de 800 milliards de roubles (10,5 milliards d’euros) à la Centrafrique.

«Il s’agissait d’une erreur technique dans le codage des pays», a affirmé la banque publique. «VTB n’effectue absolument aucune opération avec la Centrafrique et nous n’avons pas d’exposition de ce volume dans ce pays», a-t-elle expliqué.

La banque réagissait à la présence d’un prêt de 802 milliards de roubles à la République centrafricaine --soit près de six fois le PIB annuel du pays dans un rapport financier du groupe bancaire, pointé par des médias.

"Une erreur technique s'est produite"

La banque a ensuite publié sur son site le rapport corrigé, dans lequel le prêt initialement destiné à la Centrafrique a été rajouté au passif de Chypre --important lieu d’affaires pour les Russes-- dont le montant s’élève désormais 13,6 milliards d’euros.

«D’après nos informations, une erreur technique s’est produite», a confirmé la présidente de la banque centrale russe, Elvira Nabioullina, citée par les agences russes.

Cette nouvelle a provoqué une pluie de sarcasmes sur les réseaux sociaux.

«Je peux leur donner mon RIB pour le prochain virement avec grand plaisir», a proposé un internaute sur Twitter. «Ils peuvent m’en prêter à moi aussi», a réagi un autre.

Un des pays les plus pauvres du monde

La Russie a récemment investi tous azimuts en Centrafrique, une ancienne colonie française, notamment dans la formation de l’armée et la diplomatie pour parvenir à des accords de paix avec les groupes armés. Moscou a aussi livré des armes à Bangui, après avoir obtenu une exemption à l’embargo de l’Onu.

La quasi-totalité de la Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés. Ce pays de 4,5 millions d’habitants est classé parmi les plus pauvres au monde mais est riche en diamants, or et uranium.

©AFP | Publié le 28/11/2018

Centrafrique : fortes préoccupations face à la vague de violences

Les membres du G5, un groupe d’États et d’institutions internationales partenaires de la République centrafricaine, expriment leur forte préoccupation face à la récente vague de violence qui a affecté les populations civiles centrafricaines dans plusieurs localités du pays, notamment à Batangafo, Bangui et, tout récemment, à Alindao. Le G5 tient à exprimer sa solidarité avec les victimes de ces atrocités et leurs familles.

Le G5 condamne avec la plus grande fermeté ces violences à caractère intercommunautaire qui ont coûté la vie à de nombreux Centrafricains et fait plusieurs blessés. Le G5 s’insurge contre les attaques ciblant les sites de déplacés et les lieux de culte, et leur destruction systématique.

Ces violences peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, passibles de poursuite devant les juridictions nationales et internationales.

Il est de la responsabilité du Gouvernement de la République centrafricaine, avec l’appui de la MINUSCA, d'entreprendre des enquêtes rigoureuses visant à établir la responsabilité des auteurs de ces crimes.

Le G5 appelle la communauté centrafricaine et les acteurs politiques à se garder de toute tentative d’instrumentalisation de ces violences. Le Groupe appelle également à la vigilance et souligne la nécessité pour tous les acteurs, nationaux et internationaux, de demeurer unis dans leur engagement à résoudre la crise centrafricaine à partir de ses causes profondes.

Le G5 tient à souligner qu’il n’y a pas de solution militaire à la crise centrafricaine. Il exhorte tous les protagonistes à s'engager résolument dans un dialogue franc et inclusif, donnant toute sa place aux femmes, et conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un tel dialogue, dans le cadre de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, représente la seule voie idoine vers une paix durable.

Le G5 renouvelle sa profonde solidarité avec le peuple centrafricain meutri et son engagement à accompagner le Gouvernement centrafricain dans ses efforts de résolution pacifique de la crise et de relèvement national.

©All WIHDA- Mise à jour le 28/11/2018

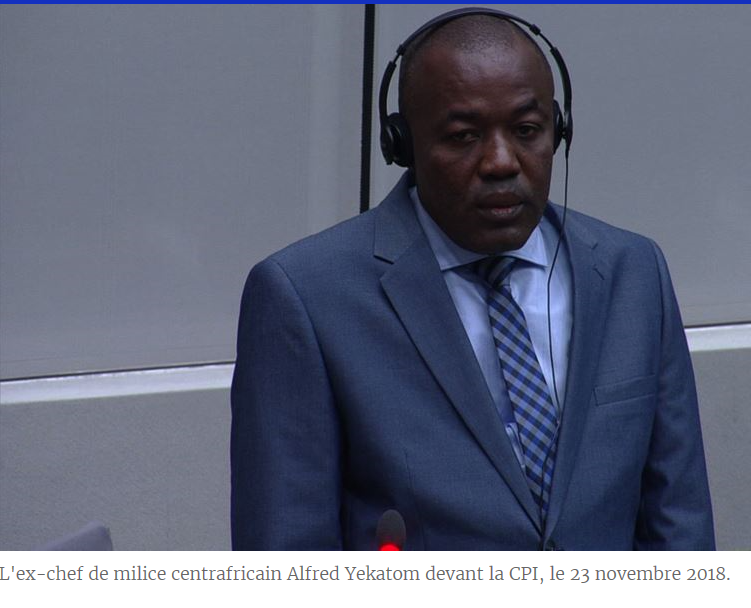

RCA Justice internationale:comparution devant la CPI de l’ancien chef anti-balaka Alfred Yekatom Rombhot

Première comparution pour Alfred Yekatom Rombhot devant la Cour pénale internationale, ce vendredi. L'ancien chef de guerre centrafricain est arrivé à La Haye, le week-end dernier. Il comparait pour sa responsabilité présumée dans des crimes de guerre tels que des meurtres tortures et mutilations. Des exactions commises entre décembre 2013 et août 2014 à Bangui et dans le sud-ouest du pays. Une première audience qui a servi notamment à confirmer l’identité du suspect.

Alfred Yekatom Rombhot a été transféré dimanche dernier à la Cour pénale internationale. L’audience de ce vendredi a donc servi à confirmer son identité et à s’assurer qu’il avait été informé des crimes qui lui sont reprochés. Une date a ensuite été fixée pour confirmer les charges à son encontre: ce sera le 30 avril 2019.

Alfred Yekatom Rombhot est un ancien caporal-chef de l’armée centrafricaine. Il a surtout été le chef d’une milice anti-balaka. Ces milices d’autodéfense se sont battues contre une coalition de groupes rebelles appelée Seleka. Il aurait dirigé un groupe d’environ 3 000 combattants, accusés d’attaques systématiques contre la population musulmane dans la banlieue sud de Bangui. Et il est soupçonné de meurtres, de déportations et de tortures visant des musulmans ainsi que d’avoir recruté des enfants-soldats de moins quinze ans.

Une détention arbitraire pour sa défense

Dès cette première audience, sa défense a tenu à contester son traitement depuis son arrestation. Son avocat est revenu sur l'arrestation de son client. Alfred Yekatom Rombhot a été arrêté le mois dernier, le 29 octobre, au cours d'une séance au Parlement dont il est fait partie puisqu’il est député. Lors de cette séance, il a tiré dans l’hémicycle. Il a ensuite été détenu à Bangui. Et ce n’est qu’une dizaine de jours plus tard, que La CPI a émis un mandat d’arrêt contre lui et qu’il a été transféré.

Selon son avocat, son arrestation a été brutale, lors de sa détention au centre de détention présidentielle à Bangui, il aurait été torturé, à coup de crosse de kalachnikov. Depuis son arrestation, il n’a eu accès ni à un juge ni à un avocat et pour maître Xavier-Jean Keïta les droits de son client ont été violés : « Je suis le premier avocat qu’il a rencontré ce mercredi 21. Il m’a confirmé que les documents concernant son arrestation, le mandat d’arrêt, ne lui ont été remis que par la Cour pénale internationale. Je considère avec lui que son transfert et sa détention ont été arbitraires ».

Devant la CPI, l'ex-chef anti-balaka Yekatom Rombhot dit avoir été «torturé»

L'ex-chef de milice centrafricain Alfred Yekatom Rombhot, surnommé « Rambo », est devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye où il comparaissait pour la première fois ce vendredi 23 novembre. A cette occasion, il a affirmé avoir été torturé lors de sa détention à Bangui. Ex-chef de milice anti-balaka, il est accusé de crimes de guerre, crime contre l’humanité, commis par ses miliciens dans l’ouest du pays entre décembre 2013 et décembre 2014.

A peine l’audience commencée, Alfred Yekatom Rombhot affirme de ne pas avoir été informé des accusations contre lui avant d’arriver à La Haye. « On ne m’a rien dit au moment de mon arrestation », a-t-il indiqué à la cour. « Il y a eu un petit souci là-bas », a-t-il ajouté, faisant référence au coup de feu qu’il a tiré dans l’hémicycle et qui a mené à son interpellation. « On m’a arrêté et amené ici. »

Arrestation et détention arbitraires

Son avocat maître Keïta renchérit : l'arrestation et détention de son client sont arbitraires, il n'a eu accès à aucun avocat à Bangui. Et a été torturé. « Cette arrestation a été, à ses dires, brutale, suivie d’une détention au centre de détention présidentielle pendant plus d’un mois, puisqu’il a été arrêté fin octobre. Il a été torturé, selon ses dires. Il a reçu des coups de crosse de Kalachnikov, il en porte encore la trace visuelle sur son pied droit ».

Ancien caporal-chef de l’armée centrafricaine, chef de milice anti-balaka, Yekatom est soupçonné de meurtres, déportations et tortures, et d’avoir recruté des enfants soldats de moins 15 ans. Il aurait dirigé près de 3 000 miliciens accusés d’attaques systématiques contre la population musulmane dans la banlieue sud de Bangui, entre décembre 2013 et 2014.

Prochaine audience le 30 avril 2019

La prochaine audience doit se tenir le 30 avril 2019 où lui seront alors confirmées les charges retenues. Il est le premier Centrafricain à être transféré devant la CPI pour les exactions commises dans ce pays depuis 2013.

©RFI

Afrique : QUELCOIN.COM

Quelcoin.com est le site de petites annonces de particulier à particulier et professionnels en Afrique. Il couvre tout le continent. Découvrez les annonces location de maisons pour vos vacances, voitures d'occasion, motos, immobilier, des terrains, offres d’emploi, vêtements, électroménager, meubles, etc... Déposez une annonce gratuite pour vendre, donner vos biens ou promouvoir votre entreprise et ou vos services.

Allons-y seulement et découvrez Quelcoin.com d’Afrique ?

RCA : Les années Bokassa (1966-1979)

La phase de redressement.

Dans cette phase, le régime Bokassa jouit d’une certaine popularité. Le gouvernement en profite pour dy…namiser le secteur de l’agriculture (coton, café), l’exploitation forestière et l’extraction minière. En Janvier 1966, est lancée « l’opération Bokassa » qui se définit comme une entreprise d’intérêt national portant le développement rapide de la RCA et qui se focalise particulièrement pour le monde rural. Le concepteur de cette opération n’est autre que le Ministre de l’agriculture M. Ange-Félix Patassé. Un slogan destiné à conscientiser cette opération est « E mou kodro na ndouzou. » Cette opération se traduit notamment par la remise de bœufs, charrues, chaînes de traction pour promouvoir la culture attelée ou par la vulgarisation des techniques propres à accroître les rendements (emploi des engrais et des insecticides pour le café et le coton, amélioration des semences etc.). La production de coton est ainsi passée de 29 000 T en 1965 à 58 000 T en 1970 et commença à jouer un rôle générateur dans le processus d’industrialisation du pays via les activités textiles, filature et huilerie qu’il générait. Le cheptel bovin s’est aussi accru jusqu’à couvrir une grand partie de la consommation nationale. L’exploitation de la forêt centrafricaine est devenue intensive grâce aux permis accordés à plus d’une dizaine de sociétés forestières. L’abattage qui était de 175 000 m3 en 1967 atteignit 583 000 m3 en 1973. Le secteur forestier est devenu la quatrième dimension de l’économie centrafricaine avec le coton, le café et le diamant fournissant 8% du PIB et employant près de 60 000 personnes. L’exploitation minière fit aussi l’objet d’une attention particulière et l’Office du Diamant fut créé en Juin 1966 et permis de garantir 40% des recettes à l’Etat sur les profits générés par les ventes extérieures du diamant. Cette action fit bondir la production à 609 360 carats en 1969, chiffre record inégalé à ce jour. La reprise du projet d’exploitation d’uranium de Bakouma avec la création en Avril 1969 de la Compagnie des Mines d’Uranium de Bakouma (URBA) en partenariat avec le Commissariat de l’Energie Atomique suscita beaucoup d’espoir mais ne verra finalement jamais le jour. Au plan industriel, citons la poursuite et finalisation de projets lancés sous Dacko soit l’usine textile Industrie Cotonnière Centrafricaine (ICCA), le barrage hydroélectrique de Boali, la briqueterie industrielle de Bimbo (BRICERAM), ou encore la société centrafricaine de cigarettes (SOCACIG). Le secteur touristique sera aussi renforcé avec le Safari et l’hôtel Saint sylvestre devenu respectivement Sofitel et hôtel du centre en plus du Rock hôtel appartenant au groupe Panayatopoulos. Signalons aussi la construction de l’université en 1969 ainsi que d’autres équipements sociaux économiques parmi lesquels on peut citer le marché central de Bangui, le lycée Bokassa devenu lycée des martyrs, l’immeuble du Ministère des affaires étrangères, la statue du Président Boganda, la gare routière de Bangui, les arcs de triomphe de Bangui ou encore la cité Houphouët-Boigny au PK22. Notons aussi la promotion de la femme centrafricaine avec le défilé de la fête des mères qui revêt depuis cette époque une importance particulière en RCA ou encore en nommant des femmes à de hautes fonctions (Madame Élisabeth Domitien, qui fut la première femme à occuper le poste de Premier Ministre en Afrique ou encore Madame Christiane Gbokou qui fut Ministre des Finances. A partir de 1969, alors que le général de Gaulle quitte la présidence française, les rapports entre la France et Bokassa se tendent. Des dizaines de coopérants français sont expulsés, les déclarations fracassantes se multiplient, les échanges avec les pays du pacte de Varsovie, URSS, RDA, Roumanie, Yougoslavie s’intensifient sous l’impulsion du Ministre des affaires étrangères Nestor Kombot Naguémon. La Yougoslavie a contribué au renforcement de la centrale de Boali II et a construit le complexe omnisport qui abritera le sacre. On parle même de la création d’une monnaie nationale. En Août 1969, à l’occasion d’une visite au régime Marxiste du Congo Brazzaville, Bokassa annonce sa conversion au socialisme scientifique. Pour marquer le coup, il demande le départ des troupes françaises. La même année, il exécute Alexandre Banza, son bras droit lors du putsch de la Saint Silvestre qu’il accuse de fomenter un coup d’Etat. Mais l’influence de la France en RCA est toujours très présente sous l’influence de Jacques Foccart, du directeur de la puissante chambre de commerce de Bangui, M. Poitevin et celle de Maurice Espinasse, le conseiller juridique de Bokassa. D’autant que la parenthèse socialiste se referme rapidement en novembre 1970, après la mort du général De Gaulle. C’est à l’occasion de ses obsèques que Bokassa rencontre pour la première fois Valéry Giscard d’Estaing. Le Centrafrique n’est pas un pays inconnu pour celui qui n’est encore que Ministre des finances en France. En effet, son père, Edmond Giscard d’Estaing a été directeur de la Société Financière Française et Coloniale (SFFC) qui détenait entre autres la compagnie la Compagnie forestière Sangha Oubangui. A cela s’ajoute la passion de VGE pour la chasse. A partir de 1970, il se rend régulièrement en Centrafrique pour traquer la faune locale. Ce faisant, il instaure avec Bokassa une relation qui dépasse largement le cadre de la diplomatie usuelle, surtout à partir de 1974, lorsqu’il accède à la magistrature suprême en France.

Le raidissement du régime.

Jean-Bedel Bokassa renforce pourtant son emprise et s'autoproclame président à vie le 2 mars 1972 et se promeut maréchal le 19 mai 1974. Ne tolérant plus la moindre opposition ou contestation, il fait arrêter Jean-Richard Sandos, le secrétaire Général de la centrale syndicale UGTC en Décembre 1973 et place Patrice Zémoniako Liblakenzé un de ses fidèles à la tête du syndicat. Soupçonnant les barons du régime comme Auguste Mbongo (ministre des travaux publics) ou le général Martin Lingoupou de comploter contre lui, il les fait exécuter. A la suite d'un attentat commis contre Bokassa à l'aérodrome de Bangui le 3 février 1976, Pierre Maleombho, ancien ministre de Boganda et ancien président de l'Assemblée législative centrafricaine, co-fondateur avec Abel Goumba du M.E.D.A.C. est fusillé, avec plusieurs patriotes du F.P.O. Outre sa dotation hebdomadaire sur fonds spéciaux, il exige des versements en espèces et sans décharge du Trésor Public de sommes de plus en plus importantes alors que celui-ci a de plus en plus de difficultés à payer les fonctionnaires. Avec les sociétés d’Etat, il a le droit à des prélèvements de l’ordre de 7% au titre de l’avance sur impôts et demande des contributions en guise d’avance sur bénéfices. Se considérant comme le premier homme d’affaires et premier paysan du pays, il étend son emprise commerciale privée grâce aux deniers publics. Berengo est alors le siège de deux compagnies aériennes (Paysan Air et Centrafrique Charters Air Lines), d’une briqueterie à Boyali. De grands immeubles à usage commercial (Pacifique 1 et 2) à Bangui, une entreprise de construction et d’ameublement (SOCOCA), une société minière (La Couronne) font partie du patrimoine de Bokassa. S’étant rendu compte que les entreprises publiques sont des pompes à sous, il nationalise à tour de bras rentrant ainsi en conflit avec le secteur privé. Notons aussi la forte augmentation des fonctionnaires qui sont passé de près de 15 000 à environ 26 000 à la fin de son règne absorbant ainsi la moitié des dépenses de l’Etat environ. Le secteur public accroit donc son emprise dans l’économie centrafricaine avec une efficacité sujette à caution eu égard aux nombreuses faillites pour cause de mauvaise gestion. Beaucoup d’entreprises privés fermeront boutiques laissant derrière elles un vide qui sera comblé par des entrepreneurs syro-libanais arrivés massivement en Centrafrique après la visite de Bokassa au Liban en 1974. Pour échapper à la déclaration obligatoire des marchandises au-delà d’un certain seuil, ces hommes d’affaires saucissonnent les marchandises importées du Nigéria ou du Cameroun via Mbaïboum en plusieurs lots revendus par les petits revendeurs que l’on appelle « bouba nguéré » et qui stationnent à proximité des magasins de marchandises des vrais propriétaires de la marchandise. En septembre 1976, il dissout le gouvernement pour le remplacer par le Conseil de la révolution centrafricaine. Il se déclare musulman en octobre 1976 et change son nom en Salah Eddine Ahmed Bokassa avec l'objectif de plaire à Kadhafi pour bénéficier de l'aide financière libyenne mais il abjurera sa nouvelle religion trois mois plus tard.

Du sacre à la chute.

En décembre 1976, à la faveur d’un congrès du parti unique, Bokassa annonce la transformation de la République centrafricaine en Empire, et son couronnement à venir dans un délai d’un an. Avec effet immédiat, et sans la moindre concertation, la Constitution du pays est changée. L’année 1977 va donc voir la préparation et l’accomplissement de la cérémonie. Dès lors s’engage une folle course à l’organisation des réjouissances impériales dont est chargée, en priorité absolue, le gouvernement du premier ministre d’alors, Ange-Félix Patassé, qui s’acquitte de la tâche avec zèle. L’équivalent du budget annuel de l’État centrafricain est investi pour le grand jour, le 4 décembre 1977, auquel sont conviés 5.000 invités de marque. La France est représentée par son ministre de la Coopération, Robert Galley. La « bouffonnerie tropicale » raillée par la presse internationale est cofinancée et co-organisée par la France, l’Élysée, le ministère de la Coopération, celui de la Défense et, aussi, par le cousin germain du président de la République, François Giscard d’Estaing, directeur général de la Banque française de commerce extérieur. Concrètement, la BFCE accorde un très important découvert à l’Intercontinental de Courtage (ICC) dirigée par Jean-Pierre Dupont en charge de l’organisation de la cérémonie. L’armée de terre envoie la musique des Troupes de marine pour animer l’évènement, le ministère de l’intérieur dépêche sur place des tireurs d’élite et des policiers pour assurer la sécurité. La cérémonie a lieu au palais des sports de Bangui. Aucun chef d'État ou de gouvernement ne s'y rend, excepté le Premier ministre de l’Île Maurice. Pour marquer l’évènement, Bokassa revêt une réplique du costume que portait Napoléon Ier lors de son sacre, une épaisse cape écarlate doublée de fourrure d'hermine blanche et d'une robe incrustée de perles sur laquelle étaient brodés en fils d'or des soleils et des abeilles. La cérémonie est très fastueuse : 10 000 pièces d'orfèvrerie, 200 uniformes d'apparat, 600 smokings et pas moins de 60 000 bouteilles de Champagne et de Bourgogne. Un trône monumental fut créé par le sculpteur Olivier Brice, empruntant le symbole de l'aigle à Napoléon. La garde-robe impériale fut conçue par Pierre Cardin. La couronne en or pur, confectionnée par le joaillier Claude Arthus-Bertrand, comportait 7 000 carats de diamants. À la fin de la cérémonie, le nouvel empereur remonte les rues de Bangui à bord d'un carrosse de bronze et d'or tiré péniblement par huit chevaux importés du Haras national du Pin, situé en Normandie, envoyés par l'Élysée. Deux chevaux meurent lors du trajet ce qui contraint la famille impériale à parcourir les derniers mètres en limousine. En janvier 1979, un mouvement social provoqué par le non-paiement des salaires des fonctionnaires se développe dans la capitale centrafricaine. La situation dégénère après que Bokassa par l’intermédiaire de son Premier Ministre Henri Maïdou ait instauré une tenue unique à l'école que beaucoup de familles ne peuvent la payer, des manifestations d’écoliers seront réprimées. Le 18, prétextant que des policiers avaient été molestés lors d’une assemblée générale de lycéens et d’étudiants, les éléments de l’armée impériale de Bérengo appelée entre temps « les abeilles » font une descente dans les quartiers populaires. Environ 250 jeunes, raflés dans les rues de Bangui, sont passés à tabac avant d’être entassés dans les cellules de la prison de Ngaragba, bien trop étroites pour les contenir tous. Plus d’une centaine de victimes non recensées vont périr, pour la plupart étouffés. Impossible d'ignorer la gravité des exactions commises, surtout pour Amnesty International qui publie un rapport alertant l'opinion mondiale. Ce massacre fait définitivement perdre à Bokassa son aura et son appui auprès de la population. Aujourd’hui, le pays célèbre tous les 18 janvier « la journée des martyrs » pour commémorer les victimes de cette révolte estudiantine. Les protestions et la résistance contrat le régime iront crescendo alors que la contestation gagne tout le pays et tous les corps de métier. Le sommet franco-africain de Kigali en mai 1979 au Rwanda décide la mise sur pied d’une commission internationale d’enquête dont les conclusions seront fatales pour le régime. La situation en Centrafrique, qui s’embrase au printemps 1979, préoccupe la France d’autant que le régime Bokassa se rapproche dangereusement de la Libye. Le principe d’une opération militaire est arrêté au cours d'une réunion spéciale présidée par Giscard d’Estaing. Une question demeure cependant: une fois l'Empereur renversé, qui donc lui succédera ? Abel Goumba ? Non, il est non seulement considéré comme trop nationaliste mais aussi trop démocrate pour ramener l’ordre. Ange-Félix Patassé ? Lui non plus, car ancien membre du Parti communiste oubanguien, il est jugé trop dur, trop nationaliste et pas digne de confiance. Les Français lui reprochent aussi d'avoir, à l'époque où il était ministre, accordé l'exploitation de la mine d'uranium de Bakouma à un groupe suisse. D'autres noms sont évoqués : Sylvestre Bangui et David Dacko. Finalement, Dacko, (qui est depuis 1976 conseiller personnel de l’Empereur) qui a l’avantage d’avoir déjà « fait le job » est choisi, contre sa volonté, par la France. Dans la nuit du 20 septembre 1979, alors que Bokassa se trouve en Libye dans l'optique d'un rapprochement avec le colonel Kadhafi, le SDECE (services secrets français), lance l'Opération Caban (pour CentrAfrique-BANgui). David Dacko qui est depuis l’été 1979 en France pour soigner des soucis de santé habite chez un de ses enfants à l’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne. Il sera littéralement sorti du lit en pyjama au petit matin par des officiers français. On l’installe dans un avion de l’armée qui décolle aussitôt d’une base militaire près de Paris. Première escale: Ndjamena. Il descend de l’appareil pour remonter aussitôt à bord d’un avion de transport militaire pour Bangui avec une centaine de parachutistes français qui prennent position dans la ville. Aucun coup de feu ne sera tiré : les seuls membres des forces centrafricaines qui disposent d’armes – la garde personnelle de l’empereur – se rangent rapidement derrière les troupes françaises et les quelques soldats et conseillers militaires libyens se rendent, quand ils ne se réfugient pas dans leur ambassade. Même si les blindés et véhicules français patrouillent dans Bangui, l’atmosphère reste calme. Dacko annonce la fin de l’Empire, déclare la République et instaure un gouvernement de salut public. Le lendemain, les imposantes statues de l’empereur sont déboulonnées par une foule enthousiaste. Bokassa, qui demande l'asile politique à la France, est expulsé vers la Côte-d'Ivoire.

®Récit Thierry Simbi

RCA :Le « coup d'État de la Saint-Sylvestre » (31 Décembre 1965)

Une escalade entre officiers de l’armée et de la gendarmerie.

Le 18 Juin 1965, alors que le Président Dacko est en voyage en Europe, le commandant Georges Bangui, le chef d’escadron, commandant de la gendarmerie centrafricaine Jean-Henri Izamo et le chef du protocole Jean-Paul Douaté s’opposent à Bokassa pour ne pas qu’il puisse lire un texte lors d’une cérémonie de commémoration l’appel du Général ade Gaulle du 18 Juin 1940. Bokassa manifestait le désir de passer derrière le chef de l’Etat dans les cérémonies officielles ce qui valut des discussions houleuses avec Jean-Paul Douaté, directeur du protocole à la résidence qui lui expliqua en vain qu’avant lui passaient le Président de l’Assemblée Nationale, les Ministres d’Etat, les Ministres et qu’il devait prendre place avec les hauts fonctionnaires. Le 23 Juillet, les officiers Jean-Henri Izamo, Georges Bangui et François–Sylvestre Sana dénoncent le comportement du chef d’Etat-major qu’ils accusent d’être à la solde de l’assistance technique française et demandent au chef de l’Etat sa destitution. Dacko demande alors à l’ambassadeur de faire inviter Bokassa aux cérémonies de commémoration du 14 Juillet et de le garder le plus longtemps possible en France car il sent que l’atmosphère avec sa présence à Bangui est explosive. Il représente la RCA aux cérémonies marquant la fin de l’EFORTOM le 23 Juillet 1965 à Fréjus. Bokassa racontera que durant l’été 1965, il passa de longues journées d’attente tous frais payés au cercle des officiers de la place Augustin avant d’être rappelé par le Président Dacko. A son retour le 30 Juillet, Bokassa fait escale à Fort-Lamy où il est informé via le chef d’Etat-major de l’armée le colonel Doumro qu’il a été envoyé à Paris sciemment par le Président Dacko et l’ambassadeur de France à Bangui pour l’écarter. Bokassa craint alors sa mise à l’écart, voire son élimination mais regagne tout de même Bangui le 7 Août… Le 24 novembre 1965, la prise de pouvoir de Léopoldville du général Mobutu suscitait bien des commentaires dans l’armée centrafricaine et Dacko devait s’inquiéter au plus haut point de l’état d’esprit régnant parmi les militaires car à l’issue d’une visite officielle du président Bourguiba, il faisait insérer dans un communiqué officiel une longue et virulente condamnation de la pratique des « coups d’Etat militaires ». Le 30 Décembre, le chef de l’Etat préside le Conseil des Ministres et décide un abattement de 13% dans le budget de l’armée tandis qu’il prévoit de doter celui de la Gendarmerie de 20 millions supplémentaires, ce qui constitue une provocation pour Bokassa. Furieux de voir le déséquilibre budgétaire qui s’installe entre les fonds alloués à l’armée de terre et à la gendarmerie et convaincu que s’il ne bouge pas avant ses ennemis, il se fera éliminer, Bokassa décidera de passer à l’action.

Reconnaissance de la Chine populaire.

Le 15 Août 1963, le Président de la République du Congo, l’abbé Fulbert Youlou est renversé. Alphonse Massamba-Débat qui le remplace à la tête de l'État se rapproche de la Chine communiste et se prononce en faveur du socialisme. Foccart qui a la volonté de barrer la route de l'Afrique au communisme affirmera que lors de ce putsch, il se trouvait en vacances sur son bateau et que c’est la seule raison pour laquelle ce putsch a pu avoir lieu. Dans le domaine des finances publiques, l’année 1964 est marquée par de difficultés financières à cause de l’accroissement des dépenses de la jeune République et de la progression de la masse salariale alors que les impôts rentraient mal. Dacko est décomplexé par la reconnaissance de la Chine Populaire par le général de Gaulle le 27 janvier 1964. Pour tenter de renflouer les caisses, les autorités de Bangui ont négocié, dans le plus grand secret, un rapprochement avec Pékin espérant une assistance financière. Le 29 septembre 1964, à l’occasion de la signature d’accords de coopération sino-centrafricains, le vice-ministre chinois du Commerce extérieur Lu Nsu Chang annonce l’établissement prochain de relations diplomatiques. Dacko indiquera aux français qu’il a reconnu le gouvernement de Pékin pour satisfaire les aspirations des éléments de la JENCA (Jeunesse Nationale Centrafricaine) le mouvement de jeunes du parti au pouvoir, le MESAN (Mouvement pour l’Evolution Sociale de l’Afrique Noire). Cette prise de position du Président Dacko renforce le sentiment de Jacques Foccart d’un manque de certitude à l’égard du président centrafricain qui semble débordé par les progressistes de son entourage qu’il est tenté d’écouter.

Impopularité et grogne sociale.

Pour répondre aux difficultés financières de la jeune République, le gouvernement augmenta au fil du temps les impôts directs, les taxes et lança un grand emprunt national tandis que les cotisations obligatoires au parti unique achevaient de rendre le régime impopulaire (depuis 1963, le MESAN est institutionnalisé Parti Unique auquel devait adhérer tous les citoyens centrafricains tout en s’acquittant d’une cotisation obligatoire). De plus, il faut souligner que des fonds importants étaient détournés par des fonctionnaires corrompus. Une délégation de syndicalistes dirigée par le nouveau directeur de l’agriculture Ange-Félix Patassé et le Directeur Général de la Banque Nationale de Développement Zanife-Touabona a été reçue par le Président Dacko en Novembre 1965. Ils lui ont déclaré qu’un grand mécontentement existait dans le pays en raison de la gestion des mauvais Ministres qui composaient son gouvernement, et son entourage qui tendait de plus en plus à l’isoler de la nation. Ils lui demandaient de renvoyer ses Ministres et de se séparer de son entourage, faute de quoi, ils passeraient à l’action. Le 17 décembre 1965, une grève des postes et des télécommunications est déclenché au motif que le Ministre des Travaux Publics refusent de payer une prime de rendement de fin d’année et d’une retenu sur salaire de 10% au titre de l’emprunt national.

Le « coup d'État de la Saint-Sylvestre »

Le rôle du lieutenant-colonel Alexandre Banza, ancien commandant d’Indochine alors chef du bataillon d’infanterie stationné au Camp Kassaï fut décisif mais il faut aussi signaler la participation des lieutenants Malendoma et Magalet, hommes clés de cette entreprise. Tôt dans la soirée du 31 décembre 1965, Dacko quitta le Palais de la Renaissance pour se rendre dans la plantation de l'un de ses ministres au sud-ouest de la capitale. Bokassa avait appelé Izamo à son état-major, lui demandant du venir à Camp de Roux pour signer des papiers qui requéraient une attention immédiate et particulière. Izamo, qui était à une célébration du Nouvel An avec des amis, accepta avec beaucoup de réticences mais finit par faire le trajet avec la voiture de sa femme. À son arrivée, Banza et Bokassa l'informèrent du coup d'État en cours. Après avoir annoncé qu'il refusait de soutenir le coup, il fut maîtrisé et tué. Entre temps, Bokassa et Banza prétextant un exercice de nuit avaient rassemblé leurs troupes pour leur annoncer leur intention de renverser le gouvernement. Bokassa réclama la démission du président et celle d’Izamo. Il avisa ses soldats qu'ils devaient désormais empêcher la gendarmerie d'Izamo de prendre le contrôle de l'armée. Ceux qui refusèrent furent jetés en prison. Après minuit, Banza, Bokassa et leurs partisans quittèrent Camp de Roux à la tête d’un convoi de véhicules remplis de militaires pour s'emparer de la capitale. Banza ordonna à ses subalternes de neutraliser les gardes du Palais présidentiel quand les autres devaient s'emparer de Radio-Bangui pour empêcher toute communication entre Dacko et ses subalternes. Ils rencontrèrent une résistance faible et furent en mesure de prendre le contrôle de Bangui en l'espace de quelques heures. Vers 1h du matin, David Dacko fut informé du coup à Bangui, puis arrêté par quelques hommes de Bokassa alors qu'il franchissait le carrefour de Pétévo, à la sortie ouest de la capitale. Le président fut escorté au Palais présidentiel où Bokassa l'accueillit en lui disant qu'« il avait tenté de le prévenir, mais qu'à présent il était trop tard ». Le président fut ensuite mené à la prison de Ngaragba où les camions déchargeaient, sans ménagement d’autres personnalisée de l’ancien régime rossées et ficelées. Bokassa mena Dacko à Camp Kassaï à 3 h 20, où le président fut forcé par Banza de renoncer à son poste. Ce dernier voulait le tuer immédiatement, mais Bokassa refusa, arguant que le président pouvait encore être utile. Plus tard, les officiers partisans du coup annoncèrent à Radio-Bangui que le gouvernement de Dacko avait été écarté du pouvoir et que Bokassa en avait pris le contrôle. Pendant ce temps, Banza s'était chargé de mettre la main sur les derniers centres du pouvoir, où les derniers hauts-fonctionnaires finissaient de faire la fête. Il accède ainsi au pouvoir le soir du 31 décembre 1965, à la faveur de ce qu'on appelle le « coup d'État de la Saint-Sylvestre » que Makombo Bamboté, a décrit dans un récit intitulé « le coup d’Etat nègre ». Si Paris a laissé faire le coup d’Etat en RCA sans intervenir, Foccart n’y est certainement pas étranger. Dès le 1er janvier 1966, il explique d’ailleurs au général De Gaulle que Bokassa est un officier qu’il « connaît bien, très francophile » et le rassure afin que celui-ci puisse l’accepter comme le nouvel homme fort de Bangui. L’ambassadeur Jean Français qui qualifie dans son livre Foccart « d’orfèvre en coups tordus » semble avoir été totalement doublé par l’ombre de l’ombre de l’Elysée (Jean Français sera d’ailleurs finalement muté à l’ambassade de France au Népal à la fin de l’année 1966…). Le coup d’Etat est adoubé sans réserve de la puissante Chambre de commerce. Bokassa s'autoproclame président de la République et chef du gouvernement. Au final, le coup d’Etat fait une dizaine de morts, dont le chef de cabinet militaire et le directeur de cabinet de David Dacko, le ministre des affaires étrangères et le chef de la gendarmerie. La population à son réveil apprend que le pouvoir avait changé de mains. L’ordre règne en Centrafrique. Dans son discours radiotélévisé du 1er Janvier 1966, Bokassa annonce la suppression des mesures impopulaires du régime Dacko, notamment l’emprunt obligatoire du MESAN et l’emprunt national, l’arrestation des membres du comité directeur du MESAN, la dissolution de la Constitution, de l’Assemblée Nationale et du Conseil Economique et Social et le transfert des prérogatives de la Cour Suprême au nouveau Président de la République.

Thèse du complot déjoué par le nouveau régime.

Selon Bokassa, le coup d’Etat de la Saint-Sylvestre a permis de déjouer un complot destiné à assassiner le Président Dacko, lui-même ainsi que les éléments modérés du régime et de l’armée. Ce complot était selon lui préparé par les personnes suivantes Jean-Christophe N’Zallat (chef du cabinet politique à la présidence et haut-commissaire à la Jeunesse Pionnière Nationale), Jean-Paul Douaté (chef du protocole), Jean-Prosper Mounoubaï (chef de la Brigade de Sécurité Intérieure), le commandant Georges Bangui et Jean-Henri Izamo (commandant de la gendarmerie centrafricaine). Des documents seront découverts quelques jours après le coup de force provenant selon les nouvelles autorités de l’ambassade de Chine. Ces documents mettraient en évidence la manière dont la Chine populaire utilisait l’aide israélienne pour préparer la constitution d’une milice populaire via la Jeunesse Pionnière Nationale. Une perquisition dans les locaux de la brigade de sécurité permettra de trouver des armes d’origine israélienne et les exercices de tirs réalisés par la brigade de sécurité intérieure dans la concession du député Simon Samba. C’est ainsi que décision de rompre les relations diplomatiques avec la Chine populaire fut notifiée le 7 Janvier 1966. Tous les supposés acteurs de ce complot qu’aurait déjoué Bokassa furent liquidés au cours du putsch ou quelques jours après sauf Jean-Paul Douaté qui ne mourut qu’en Août 1975…

RCA : Jean-Prosper Mounoubaï (27 Juillet 1933- 24 Janvier 1966)

MO YEKE FADE TENIN, TANGA TI NGANGU TI TANGO TI GBIA

Jean-Prosper Mounoubaï (27 Juillet 1933- 24 Janvier 1966)

Jean-Prosper Mounoubaï est né le 27 Juillet 1933 à Bossangoa. Son père, Ndilbe Pendere, né à Paoua, épousa Dondouba Madion, Kaba du village Bélé dans la sous-préfecture de Markounda. Madion devient veuve avant la naissance de leur fils. Après la période de deuil, elle repart chez son grand frère André Ndilbé ‘Pendéré’ à Paoua où celui-ci est installé. C’est en s’y rendant qu’elle donna naissance, en chemin, à son fils qu’elle appela Mounoubaï qui veut dire en langue locale « héritier du pouvoir. » Il fut enregistré à l’état civil de Bossangoa reçut le prénom de Jean-Prosper. Comme de coutume en pareilles circonstances, c’est son oncle Ndilbé qui devint son père nourricier. Mounoubaï a passé son enfance et sa jeunesse à Paoua où il a fait ses études primaires, a passé son certificat d’études. Il s’est trouvé dans cette école en même temps que Patassé mais pas dans la même classe, Mounoubaï étant de trois ans et demi son aîné.

Début de carrière.

Vers la fin de 1949, avant ses 17 ans, Mounoubaï part pour Bangui en espérant devenir infirmier. A Bangui, il se marie le 31 mars 1950 avec Marie-Jeanne Kadja. En fait, sa carrure, sa force physique et la réputation guerrière des Sara l’amenèrent à se diriger vers une carrière dans la police où il est recruté le 1er mai 1950 comme agent de 3ème classe stagiaire avant d’être titularisé le 1er mai 1951. Il débute au commissariat central puis est affecté au commissariat du Km5. Il revient ensuite au commissariat central. Il va ensuite suivre plusieurs formations et stages de perfectionnement à l’école fédérale de police de Brazzaville, ce qui favorise son avancement.

Une ascension qui le propulsera d’abord responsable de la sécurité du Président puis chef de la brigade de sécurité intérieure de l’Etat.

En décembre 1957, il devient assistant de sécurité publique, équivalent à brigadier de police. Bien noté et de carrure impressionnante, il est affecté à la protection de Barthélémy Boganda le 1er décembre 1958. Le destin fait qu’il ne peut l’accompagner à Berbérati le 29 mars 1959 à cause d’une panne de voiture qui l’empêchera de rejoindre l’avion qui s’écrasera dans la Lobaye. Après la mort de Boganda, il deviendra responsable de la sécurité de David Dacko. Il accède au grade d’officier de paix à titre exceptionnel en décembre 1960. Jusqu’en 1965, il porte le titre officiel d’Attaché au cabinet du Président de la République. A cette époque, il part en stage de formation en Israël. Le 9 Août 1963, la Brigade de Sécurité Intérieure de l’Etat (BSIE) est créée. Ce service rattachée directement à la Présidence de la République et est dirigée par Mounoubaï à son retour d’Israël.

Les difficultés du régime jusqu’au coup d’État de la Saint Sylvestre.

Mounoubaï est un fidèle du Président Dacko. Il l'accompagne dans les visites d’État les plus importantes et vit de l’intérieur les défis auquel le régime sera confronté. En 1964, le régime fait face à d’importantes difficultés financières à cause de l’accroissement des dépenses de la jeune République et de la progression de la masse salariale. Le « grand emprunt national » s’ajoute aux impôts directs, taxes et à la cotisation obligatoire au parti unique MESAN (auquel devait adhérer tous les citoyens centrafricains). Ces impôts rentrent mal dans les caisses de l’État et rendent le régime impopulaire. Pour tenter de renflouer les caisses, les autorités négocient, dans le plus grand secret, un rapprochement avec Pékin espérant une assistance financière. Le 29 septembre 1964, à l’occasion de la signature d’accords de coopération sino-centrafricains, le vice-ministre chinois du Commerce extérieur Lu Nsu Chang annonce l’établissement de relations diplomatiques avec la RCA. Entre le 2 et le 9 Janvier 1965, le Président Dacko effectue une visite officielle en France, accompagné du secrétaire général du gouvernement M. Kombot-Naguémon, du conseiller financier du Président M. Joséphine, du chef de cabinet militaire, le commandant Bangui et de Mounoubaï. Dacko s’entretient avec le Ministre des affaires étrangères Couve de Murville, le général de Gaulle, Pompidou, le Ministre de la coopération Triboulet et Foccart. Il indique aux français qu’il a reconnu le gouvernement de Pékin pour satisfaire les aspirations des éléments de la JENCA (Jeunesse Nationale Centrafricaine) le mouvement de jeunes du MESAN mais que cette décision n’est pas de nature à remettre en question les bonnes relations qu’il entretient avec la France. Toutefois, Jacques Foccart manque de certitudes à l’égard du président centrafricain qui lui semble débordé par les progressistes de son entourage.

En avril 1965, Jean Français est le premier diplomate de métier à diriger la représentation diplomatique française à Bangui succédant au fidèle de Jacques Foccart, le militaire Roger Barberot, qui avait une forte influence à Bangui. Un incident marqua le départ de Roger Barberot de la RCA. Le colonel et chef d’État-major Bokassa, voulait remettre à Barberot le titre de caporal d’honneur de l’armée centrafricaine alors que le commandant Georges Bangui s’y opposait farouchement. Finalement, Dacko arbitra en faveur de Bokassa pour ne pas froisser les français.

Le 18 Juin 1965, alors que le Président Dacko est en voyage en Europe, le commandant Georges Bangui, le chef d’escadron, le commandant de la gendarmerie centrafricaine Jean-Henri Izamo et le chef du protocole Jean-Paul Douaté s’opposent à Bokassa pour qu’il puisse lire un texte lors d’une cérémonie de commémoration de l’appel du Général de Gaulle du 18 Juin 1940. Bokassa souhaitait passer derrière le chef de l’Etat dans les cérémonies officielles ce qui valut des discussions houleuses avec Jean-Paul Douaté, directeur du protocole à la présidence qui lui expliqua en vain qu’avant lui passaient le Président de l’Assemblée Nationale, les Ministres d’Etat, les Ministres et qu’il devait prendre place avec les hauts fonctionnaires. Le 23 Juillet, les officiers Jean-Henri Izamo, Georges Bangui et François–Sylvestre Sana dénoncent le comportement du chef d’Etat-major qui menace de les supprime. Ils l’accusent d’être à la solde de l’assistance technique française et demandent au chef de l’Etat sa destitution. Dacko demande alors à l’ambassadeur de faire inviter Bokassa aux cérémonies de commémoration du 14 Juillet et de le garder le plus longtemps possible en France car il sent que l’atmosphère avec sa présence à Bangui est explosive. Il représente la RCA aux cérémonies marquant la fin de l’EFORTOM le 23 Juillet 1965 à Fréjus. Bokassa racontera que durant l’été 1965, il passa de longues journées d’attente tous frais payés au cercle des officiers de la place Augustin avant d’être rappelé par le Président Dacko. A son retour le 30 Juillet, Bokassa fait escale à Fort-Lamy où il est informé via le chef d’Etat-major de l’armée tchadienne le colonel Doumro qu’il a été envoyé à Paris sciemment par le Président Dacko et l’ambassadeur de France à Bangui pour l’écarter. Bokassa craint alors sa mise à l’écart, voire son élimination mais regagne tout de même Bangui le 7 Août.... A ce moment, Mounoubaï est cumulativement chef de la Brigade de sécurité intérieure de l’Etat et responsable de près de 140 agents qui la compose. A ce titre, il exerce une surveillance particulière sur quiconque lorgne sur le pouvoir.....

Mounoubaï prend des positions en fonction de ce qu'il considère comme l'intérêt et la sécurité de la RCA. Il n'hésite pas à aller à l’encontre des intérêts français à Bangui lorsqu’il l’estime nécessaire. C’est ainsi que le 27 Juillet 1965, Mounoubaï informe par courrier l’ambassade de France qu’il va procéder la fermeture des bureaux du S.C.T.I.P (service de coopération technique international de la police) à Bangui au motif que le représentant français M. Allongue est parti en congé sans l’avertir de son départ et sans lui présenter M. Karcher qui assure l’intérim. Une intervention de l’ambassade de France auprès du Président Dacko permet de mettre fin à ce projet de fermeture des locaux du S.C.T.I.P. Il avait aussi fait supprimer le poste d’adjoint dans son bureau réservé à un francais, M. Belot.

Mounoubaï est l'homme de confiance du Président. A la fin de l'été 1965, le grand emprunt national et la corruption alimentent la grogne sociale qui s’intensifie à Bangui. Le 22 Septembre 1965, le Président Dacko ordonne à Mounoubaï, Directeur de la brigade de Sécurité Intérieure de l’Etat, de procéder à une enquête sur les prévarications et les abus de confiance de tous les Ministres et de tout le haut personnel de l’Etat. Une délégation de syndicalistes dirigée par le nouveau directeur de l’agriculture Ange-Félix Patassé et le Directeur Général de la Banque Nationale de Développement Zanife-Touabona est reçue par le Président Dacko en Novembre 1965. Ils lui déclarent qu’un grand mécontentement existe dans le pays en raison de la gestion des mauvais Ministres qui composaient son gouvernement, et son entourage qui tendait de plus en plus à l’isoler de la nation.

Le 26 novembre 1965, un agent israélien est accueilli par le Directeur de le Brigade de sécurité intérieure de l’Etat, Mounoubaï afin de former une douzaine d’agents centrafricains de renseignements. Début Décembre 1965, le Président Dacko annonce à l’un de ses proches qu’il souhaite procéder à la constitution d’un nouveau Ministère d’Etat de la Défense Nationale couvrant l’Intérieur et la Justice et qui devait revenir à Jean-Prosper Mounoubaï qui conserverait la main sur les services de sécurité et de renseignements. Jean-Arthur Bandio proche du capitaine Banza et Ministre de l’Intérieur en 1965 aurait fait les frais de ce remaniement qui finalement n'interviendra jamais... Le 17 décembre 1965, une grève des postes et des télécommunications est déclenché par le Secrétaire Général de l’UGTC Maurice Gouandjia au motif que le Ministre des Travaux Publics refuse de payer une prime de rendement de fin d’année et protester contre une retenue sur salaire de 10% au titre de l’emprunt national. Le 30 Décembre, David Dacko qui préside le Conseil des Ministres décide un abattement de 13% dans le budget de l’armée tandis qu’il prévoit de doter celui de la Gendarmerie de 20 millions supplémentaires, ce qui constitue une provocation pour Bokassa. Furieux de voir le déséquilibre budgétaire qui s’installe entre les fonds alloués à l’armée de terre et à la gendarmerie et convaincu que s’il ne bouge pas avant ses ennemis, il se fera éliminer, Bokassa décidera de passer à l’action....

Le coup d’État de la Saint Sylvestre.

A 19h, alors qu’il fête chez lui le passage à la nouvelle année, le commandant Izamo reçoit un coup de fin du colonel Bokassa qui lui demande au de venir le prendre à sa résidence et aussi « régler des problèmes administratifs urgents ». Celui-ci s’y rend avec son aide de camp et tous deux sont arrêtés à 20h et incarcérés sur-le-champ. Le commandant Bangui, chef du cabinet militaire prévient alors le palais, dont il fait doubler la garde. Mounoubaï qui passait la soirée du côté de l’aéroport apprend qu’un coup d’Etat est en cours. Ce dernier lui a téléphoné pour lui dire que tous les deux étaient convoqués par Bokassa au camp de Roux, celui-lui prétendant se sentir menacé. Mounoubaï ne tombe pas dans le piège et il constate que le coup d’État est en train de réussir, toute résistance à la Présidence ayant déjà cessé… Lors d’un rapide passage chez lui, après minuit, il demande à un chauffeur de prendre sa deuxième femme et ses enfants pour les mettre à l’abri. Sa première femme se trouve alors dans la famille de Mounoubaï à Markounda. Lui-même va chercher refuge au Km5 et y reste caché plusieurs jours avant de passer l’Oubangui vers le Zaïre...

Si Paris a laissé faire le coup d’Etat en RCA sans intervenir, Foccart n’y est certainement pas étranger. Dès le 1er janvier 1966, Jacques explique au général De Gaulle que Bokassa est un officier qu’il « connaît bien, très francophile » et le rassure afin que celui-ci puisse l’accepter comme le nouvel homme fort de Bangui. L’ambassadeur Jean Français qui qualifie dans son livre Foccart « d’orfèvre en coups tordus » semble avoir été totalement doublé par l’ombre de l’ombre de l’Elysée. Dès le 3 Janvier 1966, l’UGTC salue le coup d’Etat de l’armée présenté comme un frein à l’enrichissement de la petite bourgeoisie capitaliste, la fin d’un régime corrompu et le nouveau régime qui s’évertuera à se présenter comme plus vertueux que le précédent…

L'arrestation et l'exécution.

Mounoubaï sera révoqué par Bokassa le 20 Janvier 1966 et Bokassa mettra sa tête à prix promettant 5 millions de FCFA pour sa capture. Mounoubaï est finalement arrêté dans la nuit du 22 au 23 Janvier 1966, alors qu’il tentait de se rendre au Congo-Léopoldville, il est livré à un détachement de l’armée centrafricaine placé sous les ordres du capitaine Banza par des ressortissants du Congo Léopoldville. L’opération s’est déroulée sur les rives de l’Oubangui, aux environ de Mongoumba. Mounoubaï est menotté, ligoté, frappé et ramené au camp Kassaï où son corps sera enseveli au cimetière militaire. Il serait mort le 24 Janvier 1966. Sa femme et ses enfants sont arrêtés le lendemain du coup d’Etat seront alors relâchés.

Thèse du complot déjoué développée par le nouveau régime.

Selon les nouvelles autorités, le coup d’Etat de la Saint-Sylvestre était nécessaire pour déjouer un complot destiné à assassiner le Président Dacko, Bokassa ainsi que les éléments modérés du régime et de l’armée. Ce complot aurait soi-disant été préparé par Jean-Christophe N’Zallat (chef du cabinet politique à la présidence et haut-commissaire à la Jeunesse Pionnière Nationale), Jean-Paul Douaté (chef du protocole), Jean-Prosper Mounoubaï (chef de la Brigade de Sécurité Intérieure), le commandant Georges Bangui et Jean-Henri Izamo (commandant de la gendarmerie centrafricaine) soutenus par la République populaire de Chine. C’est ainsi que décision de rompre les relations diplomatiques avec la Chine populaire fut notifiée par les nouvelles autorités le 7 Janvier 1966. Tous les supposés acteurs de ce soi-disant complot déjoué par Bokassa furent tous liquidés au cours du putsch ou quelques jours après sans aucune forme de procès (sauf Jean-Paul Douaté qui ne mourut qu’en Août 1975 après une longue période d’incarcération)…

Les conséquences de l'exécution et la réhabilitation.

Le Président Tombalbaye alerté de l’assassinat de Mounoubaï en fut fortement affecté ce qui compliqua les relations entre le Tchad et le Centrafrique jusqu’à la mi-mars 1966, où Bokassa le rencontra à Bouca dans l’optique de réchauffer le relations entre les deux Etats. C’est plusieurs mois plus tard lors d’une seconde rencontre à Fort Archambault (aujourd’hui dénommée Sarh au Tchad), que Tombalbaye, obtient que la famille de Mounoubaï puisse quitter la République Centrafricaine vers le Tchad, ce qui sera fait le 12 Août 1966. Après les années passées à Ndjamena, les membres de la famille de Mounoubaï reviendront à Bangui en 1981 à la faveur de du renversement de Bokassa. La situation de Jean-Prosper Mounoubaï est alors régularisée et ses droits à la retraite reconnus. Dacko rend publiquement hommage à sa loyauté et à son dévouement. D’ailleurs un des fils Mounoubaï porte son prénom David et l’une de ses filles s’appelle Florence, comme sa première épouse Florence Yagbao (Florence est aussi la filleule de Madame Yagbao). David Dacko déclare aussi que l’existence d’un pseudo complot financé par la République populaire de Chine n’est qu’un mensonge monté de toutes pièces par Bokassa pour justifier le coup d’État de la Saint Sylvestre.

Mounoubaï était un colosse, au sens figuré comme au sens propre. Il avait le sens du devoir, de la fidélité et de l'honneur. Il était de ces grands patriotes entièrement dévoués au service de leur pays, la République Centrafricaine qu’il a servi avec fidélité jusqu’ au prix du sacrifice suprême.

®Récit Thierry Simbi